Содержание

![]()

Дубликаты не найдены

Средневековые воины

Это рисунки разных воинов, которые я делал для детского журнала «Костер».

Головной убор я рисовал со шлема из Гьёрмундбю, который является известным представителем скандинавских шлемов. А круглый щит тоже был весьма распространен у викингов. Он обладает деревянной рукоятью, причем кулак помещается в железную нишу в центре — умбон.

Половец — представитель одного из племен степных кочевников, устраивавших набеги на Русь на протяжении 11-12 века.

Весьма интересна деталь у него на груди, которая изображается на многих источниках и на половецких каменных изваяниях. Я долго копался в интернете и, судя по всему, это разновидность брони, зовущейся зерцалом. Два маленьких диска на ремешках защищают обе стороны его груди, но бывают и более крупные разновидности, вплоть до здоровенной пластины, закрывающей все пузо.А в руках его сабелька, короткая и с небольшим изгибом. Именно сабля была излюбленным оружием конных степняков и от них, примерно с X века, она пришла в арсенал древнерусских воинов. В качестве исходника я брал скульптурную реконструкцию половца, выполненную по материалам, найденным у погребения в Квашниково.

Рисовал его с облика Николая Черкасова из замечательного фильма Эзейнштейна.

Нельзя не упомянуть и цитату: «Кто с мечом к нам придет от меча и погибнет!». Это изречение принадлежит именно актеру Черкасову, а с выходом фильма оно «ушло в народ» и теперь уже ассоциируется с именем Александра Невского, как его «историческая» фраза. В основе этой фразы лежит евангельское выражение «Взявшие меч, мечом погибнут».

Доспех на картинке немного другой чем в фильме, ибо мне уж очень понравился облик ламеллярного доспеха (пластинки, сплетенные шнуром), который, как я понял, носился знатными воинами в ту эпоху.

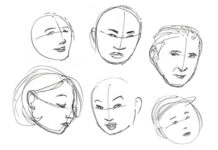

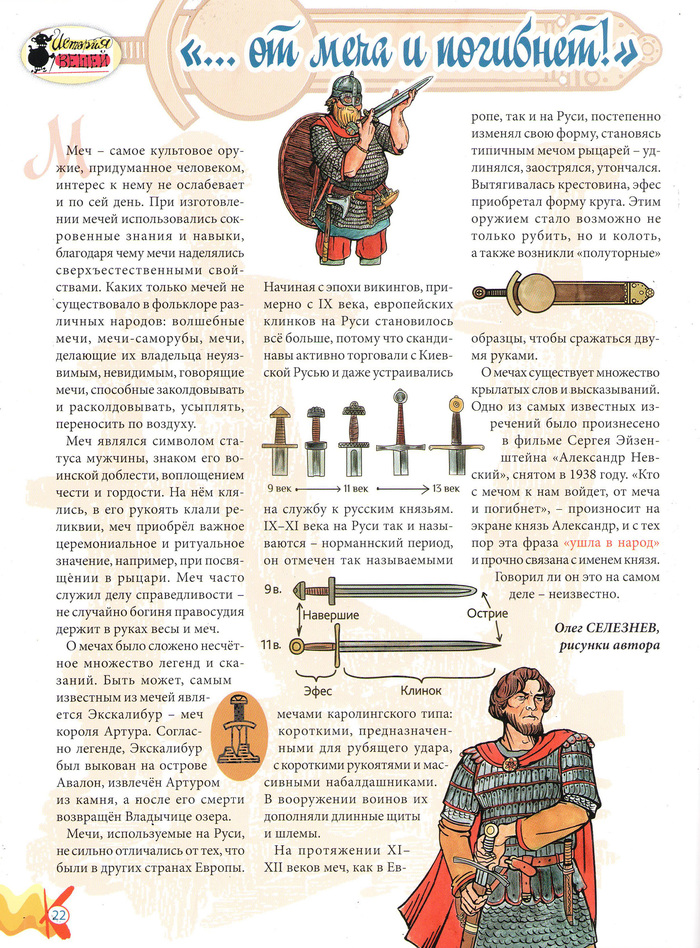

И немного о рукоятках мечей..

История меча очень интересный процесс, и я сделал несколько набросков рукоятей.

Тут речь идет о том, что на протяжении XI – XII веков меч как в Европе, так и на Руси постепенно изменял свою форму, становясь типичным мечом рыцарей — клинок удлинялся и заострялся, крестовина вытягивалась, набалдашник приобретал форму круга. Этим оружием стало возможно не только рубить, но и колоть, а также возникли «полуторные» образцы для работы двумя руками.

Скан журнальной страницы, если кому интересно.

Отмечу только, что я не историк и не реконструктор, а просто очень увлекаюсь этой темой в процессе рисования, но стараюсь найти наиболее достоверную информацию Если вы заметили какую-то неточность или недосказанность, то буду рад вашим советам.

![]()

Повесть о шпаге

В августе 1698 года московский царь Пётр, возвращаясь из Великого Посольства, встретился в польском городе Рава-Русская с саксонским курфюрстом Августом. Проникнувшись взаимной симпатией, монархи хорошо провели время, а заодно договорились насчёт будущего союза в затевавшейся войне против Швеции. В знак нерушимой дружбы Пётр подарил Августу эту шпагу, украшенную бриллиантами.

Шли годы. Война, задуманная в Раве-Русской, пошла несколько не так, как было первоначально запланировано. В результате к 1706 году Саксония была оккупирована шведскими войсками. Август вынужден был подписать с Карлом унизительный Альтранштадский мир. Обстоятельства его подписания отнюдь не прибавляли уважения Августу. Предавая своего русского союзника, он до последнего момента двурушничал, вытягивая из него по максимуму преференций. В довершение всего, в знак нерушимой дружбы Август подарил своему новому другу Карлу эту шпагу, украшенную бриллиантами. Прошло ещё немного времени и военное счастье шведов стремительно закатилось под Полтавой. Обоз бегущего в Турцию Карла был захвачен, и в нём обнаружена эта шпага, украшенная бриллиантами, подаренная в знак нерушимой дружбы Петром Августу, а Августом Карлу.

В октябре того же 1709 года Пётр снова встретился с Августом, уже в польской Торуни. Прошедшие суровую военную годину монархи не утратили вкуса к весёлому времяпровождению. Попутно договорились возобновить и антишведский союз, который в последнее время со стороны Августа как-то не заладился. — Кстати, а где та шпага, которую я подарил тебе тогда в Раве? — спросил Пётр между тостами. — Дык я её это. оставил в Дрездене. в багаж не поместилась, — нашёлся Август. — А, ну ладно. Вот тебе тогда от меня другая шпага. А то, мало ли что. И Пётр опять подарил Августу эту же шпагу, украшенную бриллиантами, подаренную ранее Августом Карлу, а ещё ранее Петром Августу, причём каждый раз в знак нерушимой дружбы.

Теперь эта шпага с гравированным стальным лезвием, позолоченным бронзовыми эфесом, обвитой серебряной проволокой рукоятью, украшенная бриллиантами, находится в музее в Дрездене. Общая длина 99.4 см, вес 630 г. Что характерно, в описании этого экспоната упомянут лишь факт первого дарения её Петром Августу. Так что они давненько историю то переиначивают.

Автор, а в каком конкретно музее? В Оружейной палате? Прямо интересно стало.

Дрезденская оружейная палата

«Интересным экспонатом музея является шпага, подаренная ему Петром Первым.»

«Bedeutende Sammelobjekte aus der Zeit August des Starken sind der Felddegen von Peter dem Großen»

![]()

Рисунки обуви разных эпох

Недавно рисовал разную обувь для детского журнала «Костер».

Текст был об каблуке, так что здесь вы можете увидеть некоторые из его разновидностей.

Гэта — Деревянные сандалии из Японии.

Кабкаб — турецкий тапок для горячих полов в банях.

Сабо — деревянный башмак, носившийся французскими крестьянами.

Чопин — обувь на высокой подошве итальянских дам (16 век)

Также тут есть ботинки стиля Диско из 1975-ых годов, ботфорт 17 века и дамский ботинок викторианской эпохи.

О нескольких экспонатах подробнее.

Дамский ботинок викторианской эпохи

Подобные ботиночки носились повсеместно, начиная с 1880-ых годов и вплоть до 1910-ых. Мне всегда нравился их изящный и выразительный облик.

Такие деревянные сандалии на каблуке звались «паттены» и их надевали, дабы не замарать кожаные башмаки грязью и влагой. Как можно увидеть, подошва у такой обуви была крайне тонкая, и тут не только грязь, а даже и холодные полы могли причинять неудобства.

Исторический пример такой обуви можно узреть в левом нижнем углу картины Яна ван Эйка «Портрет четы Арнольфини».

Солдатский сапог середины 17 века.

Подобные ботфорты носил Карл Х Густав, шведский король, в 1655-ых изрядно потоптавший этой обувью земли Польши, Германии и Дании. Эта захватывающая война описывается в романе Генрика Сенкевича «Потоп.

Туфелька из 1710-ых (начало эпохи рококо)

Напоследок — котурны. Это обувь на высокой подошве, которую носили актеры в древнегреческом театре. Также они использовали маски, выражающие различные эмоции. Образы масок я взял с римской мозаики 2 века, ибо эти физиономии мне давно нравились.

Мне всегда нравилось рисовать обувь, так что работать над этим текстом было очень интересно!

![]()

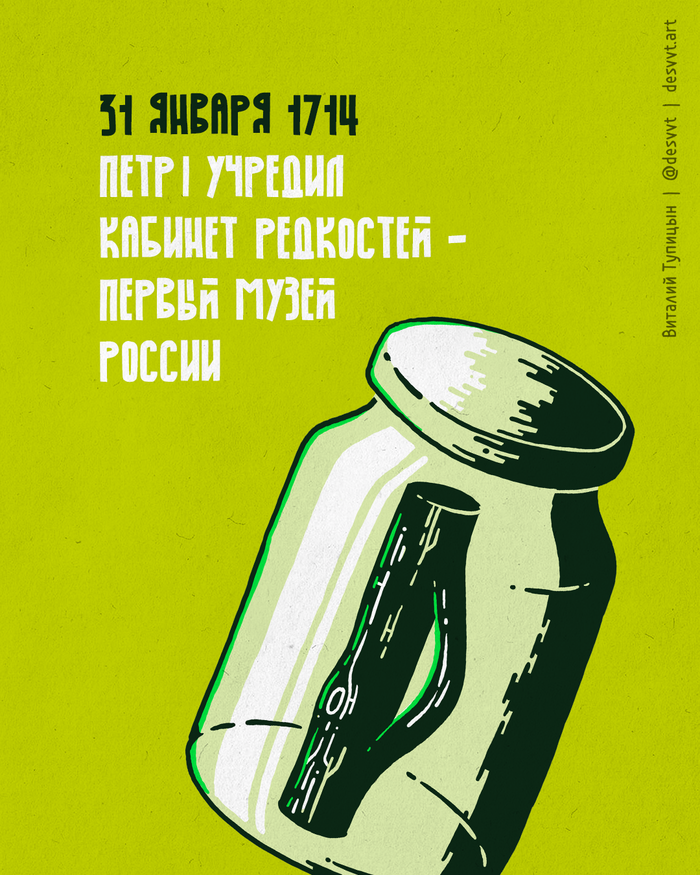

#НаучныйКалендарь — 31 января в России был учрежден первый отечественный музей

Петр Великий во время Великого посольства в Европе очень заинтересовался музеями редкостей и анатомией (которая в то время была очень молодой наукой). Он всем этим так проникся, что закупил энное количество коллекций и, привезя все это великолепие на родину, начал обустраивать государев кабинет. После официального приказа об учреждении первого музея (который всем нам известен как Кунсткамера), государь объявил о скупке редкостей и предметов старины у населения.

Самой известной экспозицией Кунсткамеры является анатомическая экспозиция, львиную долю которой занимает выставка анатомических уродств и природных редкостей. По легенде рассказываемой экскурсоводами в самом музее именно природные редкости и уродства помогли выбрать место для постройки текущего здания Кунсткамеры: вроде как сам Петр I заприметил на месте будущей стройки сосну с вросшей обратно в ствол веткой. В доказательство этой теории кусок этой сосны до сих пор является частью экспозиции.

PS для вновь прибывших: мой проект больше не про науку, а про картинки. Я каждый день рисую по одной и сопровождаю небольшим текстом, ограниченным моими познаниями в области, которой посвящен пост. Поэтому если вы считаете, что я где-то не прав (а такое частенько бывает), добро пожаловать в комментарии. Если вы хорошо разбираетесь в теме поста, расскажите в чем я заблуждаюсь или дополните меня интересной инфой ))) Всем добра!

![]()

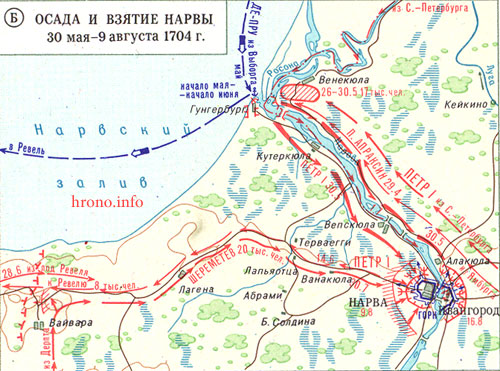

Нарва 1704. Реванш

Последние три года нас только радовали: отражён налёт шведского флота на Архангельск (1701), взяты Орешек-Нотебург (1702) и Ниеншанц (1703). Более того, на Ижорской земле, она же Ореховский уезд и она же Ингерманландия, где около шести месяцев в году вода скована льдом, а влажность такая, что в мороз отваливаются нос и уши, а в жару от духоты таешь как сливочное масло, основана Северная Венеция – город Санкт-Петербург, новая столица государства российского.

Однако оставалась нерешенной проблема, находящаяся в 130 километрах от Санкт-Петербурга под названием Нарвская крепость. Во-первых, это был важный стратегический объект, и если бы шведы решили выбивать нас с отвоеванных территорий, то пошли бы они, скорее всего, именно оттуда, а не со стороны Корелы-Кексгольма или Выборга. Связано это было с тем, что именно в Эстляндии находились более-менее крупные и боеспособные силы шведской армии. Во-вторых, русская армия уже имела опыт осады и взятия крепостей, поэтому была надежда, что тяжелого поражения 1700-го года не повторится. Ну и в-третьих, тут вопрос был ещё и психологический, ибо нам надо было переломить последствия «Нарвской конфузии» (подробнее тут: Нарвская катастрофа 1700 года), т.е. дать понять самим себе, что эту крепость мы можем взять, чего бы там о нас не говорили.

Комендантом Нарвы так и сидел тот самый Горн, ранее от нас оборонявшийся, и, обозрев в трубу новую форму одежды наших войск, быть может, сказал: «То, что вы хорошо одеты, ещё не означает, что вы также будете сражаться!».

Кстати, про новую форму русской армии я бы хотел сказать кое-что от себя: знаете, всё бы там хорошо было, но ботинки оставляли желать лучшего! Мода – это, конечно, прекрасно, но в полевых условиях низкие ботинки на застёжках явно проигрывают сапогам. Мне сложно представить, как в такой обуви можно было шагать по раскисшей от влаги земле (заметьте: ЗЕМЛЕ, а не по городскому асфальту!). Да и «венгерский» кафтан наиболее удобен, особенно весной, осенью и зимой, нежели введенный в 1702-м году «французский». А вот по шляпе и чулкам плохого сказать ничего не могу. Вы будете смеяться, но солдатские чулки тех лет – вещь удобная, ибо их и носить легче, и стирать проще.

Итак, в конце апреля 1704 года части русской армии в количестве около 2500 человек под командованием Петра Матвеевича Апраксина заняли район впадения реки Россонь в реку Нарову. Почему именно там? В первую очередь потому, что была вероятность того, что к шведам на помощь придет их флот, поэтому следовало отсечь фортецию от «большой воды». Притом, прошу обратить внимание: это ещё была не осада, а меры по блокаде.

Собственно, в этот раз мы решили подготовиться по полной схеме, возводя оборонительные сооружения и ставя свою артиллерию как против цитадели, так и развернув часть орудий в море, и в итоге стоявшие у Нарвы шведские корабли после обмена ударами с береговыми батареями русских получили серьёзные повреждения и развернулись, взяв курс на Ревель (современный Таллин). Таким образом, сообщение крепости с морем было нами перекрыто, о чём Рудольф Горн письменно сообщил губернатору Эстляндии Вольмару Антону фон Шлиппенбаху (к слову, это брат другого Шлиппенбаха, сидевшего комендантом ранее взятой нами крепости Нотебург). Бывалый офицер фон Шлиппенбах, понимая стратегическое значение объекта, ещё раз направил эскадру, но уже в более мощном составе: 27 транспортных судов и 6 кораблей эскорта (адмирал де Пру), которые смогли прорваться сквозь наш заслон на берегу, и усилил осаждённых как личным составом, так и продовольствием и снаряжением. Только сложные погодные условия помешали шведским морякам нанести катастрофический урон частям Апраксина на берегу.

Пётр Великий принял решение направить все свои основные силы к Нарве, а выборгско-кексгольмское направление оставить до лучших времен, и с 30 мая 1704 года русская армия начала располагаться сначала на позициях Апраксина в районе впадения Россони в Нарву, постепенно переходя на место, где 3,5 года назад располагался наш лагерь.

Взятый русскими в плен шведский почтарь говорил о том, что в этот район собирается подойти серьезная сила, которая, как вариант, после снятия блокады может пойти дальше на восток, к Санкт-Петербургу, и царь решил над противником «пошутить»

Дело в том, что осажденный гарнизон знал, что Шлиппенбах на подходе, и с нетерпением сего ожидал, потому, согласно Походному журналу 1704 года (большое спасибо главному преображенцу СПб Борису Мегорскому. ), 8 июня 1704-го года 2 пехотных полка, Семеновский и Ингерманландский, а также 2 драгунских полка (Астафьева и Горбова) под личным командованием царя были одеты в расцветку шведской армии и, скрытно подойдя к нарвской дороге со стороны Калывани, завязали «бой» с частями Меншикова и Репнина. Целью этого предприятия было выманить Горна из крепости, ну а дальше, как говорится, дело техники! И ведь всё почти получилось, шведы поверили в то, что к ним пришла помощь, и выслали навстречу «своим» около 100 кавалерии и 800 пехоты! Однако, как это бывает на войне, дело решил случай: настоящие шведы слишком быстро приблизились к шведам притворным, и наши офицеры, видимо, растерявшись, ничего лучше не придумали, как взять в плен командира отряда вылазки подполковника Маркварда.

Мы-то шведы ненастоящие, а вот ты, дяденька, попал реально!

Конечно, мы попытались сделать всё по-тихому, дескать, давай обнимемся, мы тоже безумно рады тебя видеть, а шпагу-то отдай, ты ж в кругу своих теперь, зачем она тебе… Как вы понимаете, на открытой местности сложно не заметить, как у старшего офицера изымают личное оружие – символ чести. Согласно вышеприведенному источнику, потери шведской армии в той «шутке» составили 300 человек убитых и 46 пленных (в т.ч. 5 офицеров).

Пленные лишний раз показали, что Шлиппенбах на подходе, и потому было принято решение о перехвате деблокирующих сил до того, как они подойдут к крепости. Притом генерал-майор Шлиппенбах, узнав о том, что по пути ему могут встретиться 6 000 русских, решил от боя уклониться, ибо под своим началом имел не более 3 000 конницы и пехоты.

А русские, меж тем, в июле месяце привезли осадную артиллерию, около 50 орудий, в результате чего положение осажденных значительно ухудшилось. Помимо этого, следует отметить, что, поскольку нарвский гарнизон оставался без помощи, стал сказываться недостаток пороха и боеприпасов, в связи с чем Горн издал приказ, запрещающий применение огнестрельного оружия в условиях, когда противником не производятся штурмовые атаки. По состоянию на начало августа 1704 года от русских ядер в крепости был уничтожен арсенал, а также получил разрушения один из бастионов (бастион Гонор).

Собственно осада Нарвы, какой её увидел наш художник Коцебу

Вот как описывает это событие Походный журнал: «Августа в 6-й день перед полуднем от бомбы нашей, которая упала на Нарвенском бастионе Гонор, что к реке Нарове на углу, взорвало целый вал того бастиона и обвалился в ров, також и каменная стена, которая сделана под той землею, отсела зело полого…»

Стало понятно, что при штурме крепость вряд ли выстоит, однако руководствуясь исключительно христианскими побуждениями, к Горну отправили на разговор пленного коменданта недавно взятого нами города Дерпта, попутно попросив того передать нарвскому главшведу письмо, в котором говорилось, что, дескать, слышали мы, что у тебя с боеприпасами не всё хорошо, продовольствия кот наплакал, а тут ещё один бастион поврежден, во втором две бреши поэтому, мож не надо так дальше, а?

Ну, со своим коллегой из Дерпта-Юрьева генерал-майор Горн общаться отказался, а на наше письмо ответил, что всё изложенное вами только слухи, у меня всё прекрасно, я тут хоть тысячу лет сидеть могу, и вообще, у вас своя служба, а у меня своя!

Попутно, наши тогдашние агитбригады кинули в осажденную крепость листовки с содержанием вроде «Сдаётся швед – проблемы нет!» или «А в русском плену пьют водку одну». Подобные предметы русской агитации было приказано сдавать и изымать.

Таким образом, штурм оказался неизбежен, и потому для действий в «первой линии» наступающих русским командованием были отобраны очень хорошие ребята, понёсшие наказания за такие прекрасные воинские проступки, как пьянство, разгильдяйство, неуважение к чину и церкви, недостойное поведение, самовольное оставление воинской части, и под суровое напутствие «В крепости много бухла и баб, сегодня все будет наше!» 9 августа 1704 года в 14.00 наши войска пошли на приступ. Притом то, как наши воины шли на приступ, удивило всех: и иностранцев на русской службе, и пленных шведов, ибо чуть ли не толкаясь, опережая друг друга, несли они лестницы для осады.

Как бы это не звучало странным, но к решительным действиям с нашей стороны осаждённые не были готовы, и потому на момент наступления на уязвимые места цитадели не были стянуты силы. Потому мы, понеся минимальные потери, ворвались в Нарву. Горн, осознав, что дело швах, дал сигнал о сдаче, но русские солдаты, разгоряченные отеческим напутствием своих командиров, отреагировали на это что-то вроде слов «да иди ты к…, со своей сдачей!» — и принялись заниматься тем, чем обычно занимались в европейской традиции победители.

Пётр Алексеевич, глядя на все это, стал зело удивляться. Ну так оно ж и понятно: кому охота, чтобы о тебе и о твоей армии говорили как об убийцах и мародерах?

Поэтому, быть может, со словами «я, конечно, не Сталин, и до миллиарда мне далеко, но кое-что тоже могу…» отправил на тот свет солдат, посмевших при нем заниматься с местными жителями экспроприацией и «принуждением к сожительству».

Момент, когда Петр приходит и порядок наводит.

Войдя же в Администрацию Нарвы и показав свою окровавленную шпагу, сказал: «Это кровь моих подданных, которую я пролил, защищая вас…»

Говорят, что наш царь, встретившись с Горном, дал тому по лицу, злобно сказав: «Ты виноват в том, что пролилось столько русской и шведской крови! Ты же видел, что всё это бессмысленно, так почему не выбросил белый флаг?». Но, на мой скромный взгляд, это не более чем легенда, поскольку как человек, ценящий верность долгу и присяге, а также как в первую очередь офицер российских вооруженных сил, понимающий стратегическое значение нарвской крепости, наш государь-батюшка вряд ли мог поставить в вину шведскому военному такое упрямство, ибо прекрасно понимал, что тот до конца надеялся на помощь извне. Ну а эта легенда, пожалуй, выдумана каким-нибудь кабинетным исследователем, не связанным со службой в армии и понятиями о воинской чести.

Что ж, Нарва и Ивангород были нами взяты. На какое-то время опасность для Санкт-Петербурга и отвоеванной Ингерманландии ушла. Имея десятикратный численный перевес над противником, мы потеряли убитыми 2500 человек, в то время как осажденные 2600. Как ни старался наш самодержец предотвратить недобрую славу о действиях русской армии в захваченной цитадели, но, увы, ему это не удалось.

Медаль в честь нарвского события 1704го года.

Через полтора года, зимой 1706-го каролинская армия под командованием генерала Карла Густава Реншильда в сражении при Фрауштадте вернёт нам кровавый долг, уничтожив всех русских из состава экспедиционного корпуса при саксонской армии, попавших к шведам в плен, но это, как вы понимаете, уже совсем другая статья!

С уважением ко всем прочитавшим,

Личный хештег автора в ВК — #Хандога@catx2, это наше Оглавление Cat_Cat (31.12.2019)

![]()

Монстр и Рождество. Часть 2

Часть 2 рождественского спешла

Часть 1 — Монстр и Рождество. Часть 1

![]()

Средневековый пехотинец

Сделал персонажа для дипломного проекта по книге «Янки при дворе короля Артура».

Хоть произведение и содержит элементы фантастики, и герои в нем вымышленные, мне захотелось сделать и вполне распространенный типаж простого воина.

Я много не знаю об доспехах и снаряжении, но я постарался разобраться в деталях, чтобы сделать все как можно более достоверным. И вот, что я узнал.

Итак, на стражнике так называемый гамбезон — поддоспешник из нескольких слоев плотной ткани. Для бедных воинов эта стеганка была основным обмундированием.

К гамбезону шнурками крепятся металлические наплечники, а ремнями — налокотники. Через плечо проходит перевязь с ножнами для меча.,а на шее — кольчужный воротник.

На голове «шапель» или «капеллина» — железная шляпа — распространенный головной убор солдат 14-15 веков. Из под нее видны концы мягкого чепца-подшлемника.

А в руке него «глефа». Это, по сути, копье, но с рубящей кромкой и шипом. Очень часто древко укреплялось заклепками или металлической лентой для защиты от перерубания.

Было крайне увлекательно разбираться во всем этом.

Всем спасибо и приятного просмотра!

![]()

Иллюстрации для детского журнала

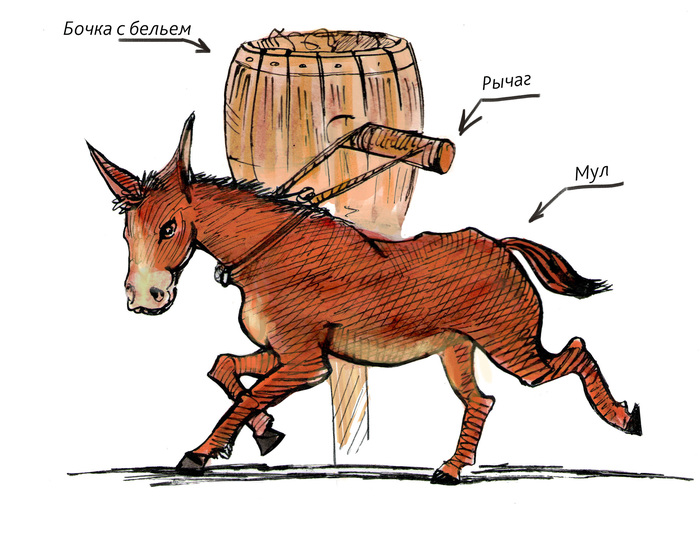

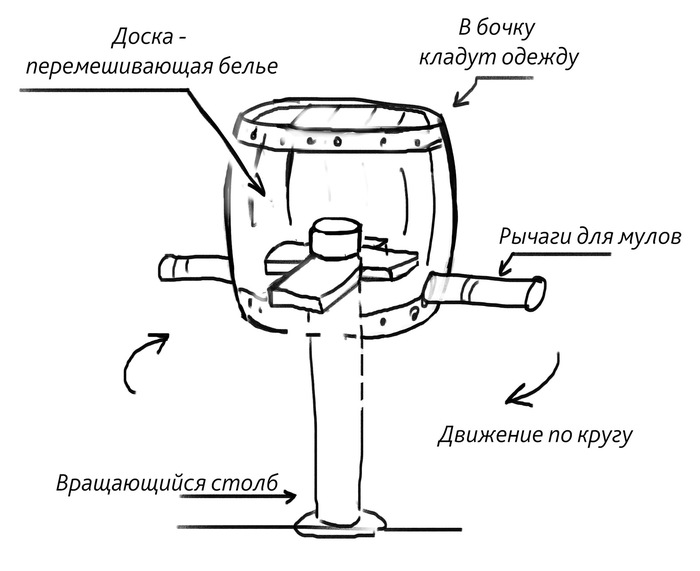

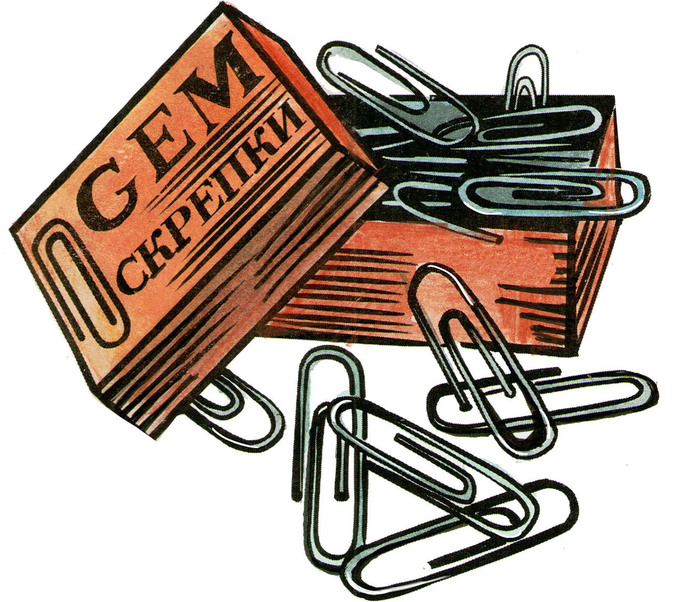

Я уже долгое время делаю иллюстрации для детского журнала «Костер». В рубрике «История вещей» мне выпадают самые разные сюжеты — от создания стиральной машины — до истории бутерброда. И вот несколько картинок к разным выпускам.

Здесь изображен гонец с рожком. Так выглядели почтальоны в Средние века — всадники на скаку дудели в рожки, чтобы им уступили дорогу.

Статья была про оливье, поэтому одним из моих рисунков стал повар, занимающийся приготовлением этого замечательного блюда.

Здесь изображена старинная вагонетка, двигающаяся по гужевой дороге из деревянных балок

Текст был про историю бутебродов, а изображен здесь Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвич.Он был заядлым игроком в карты и придумал сэндвич, дабы перекусывать одной рукой, не отвлекаясь от игры.

Отображен эпизод, когда в 1790 году француз Жак Конте и чех Йозеф Хардмут почти одновременно открыли способ получения графитовых стержней. Хардмут в этом же году создал компанию Koh-i-Noor, производящую карандаши по сей день.

Стиральная машина 19 века

В 1848 году в Калифорнии изобрели машину, которая стирала сразу десяток предметов — в это устройство приходилось запрягать мулов.

Я долго искал, как же выглядело сие устройство. Наконец, я нашел выпуск Галилео и в нем было все подробно рассказано. Суть в том, что бочка нанизана на столб. На конце столба, который внутри бочки, находится деревяшка, которая вращается и перемешивает одежду. К бочке пристроены рычаги/вороты, к которым привязаны несколько мулов, и они крутят ее.

Дополнительная схемка стиралки.

Скрепки в своем привычном виде были появились в 1900 году стараниями британской компанией Gem Manufacturing.

Это румынский снеговичок, которому по обычаю надели бусы из чеснока.

Я люблю работать над этими заданиями. Ведь мне присылают просто текст, а моей задачей — найти, как выглядят описываемые предметы, изобразить их, причем, так, чтобы они соответствовали эпохе, имеющимся чертежам и источникам. Работать с историей и рисовать исторические факты и сюжеты — очень интересно!

В общем,за три года накопилось много иллюстраций, и мне захотелось с вами поделиться.

Спасибо за внимание и приятного просмотра!

![]()

История оленей в России

С недавнего времени олени в России стали селькохозяйственными животными, расширили список и к северному оленю в 2014 году добавили остальные виды.

Классификатор сельскохозяйственных животных

01.49.19.110 Олени северные

01.49.19.120 Олени пятнистые, лани

01.49.19.130 Олени благородные (европейские, кавказские, маралы, изюбри)

Но было б ошибкой считать, что оленей в России стали держать только недавно.

Начнём исторический очерк.

Первое упоминание домашних оленей, пойманных в загон при охоте, относятся к 1826 году: крестьяне Семён Лубягин и Роман Шарыпов держали трёх маралов, а впоследствии их пример и опыт стали заразительными, и маральники начали появляться повсеместно.

Почему они это стали делать? Ответ простой — деньги!

Китайские купцы скупали панты, вырубленные вместе с частью черепа, за большие деньги, а сибирские казаки не спрашивали, зачем это нужно — немалые деньги, получаемые от китайцев, сами по себе были достаточным аргументом, поскольку «хорошая пара рогов пятнистого оленя стоила 300 рублей, изюбря 75, когда в то время корова стоила 4-5 рублей» Это то, что относится к маралам, теперь перенесёмся в Европейскую часть, потому как на Алтае в тех пор мало что изменилось.

В России разведение благородных европейских оленей начинается в петровскую эпоху. В соответствии с указами Петра I губернаторы лично были ответственны за доставку в новую столицу животных со всей России. Имеются упоминания, что Император в 1712 году подарил шесть благородных оленей редкого белого окраса императору Священной Римской Империи Карлу IV на его коронацию.

Предки тех оленей до сих пор живут на ферме в Латвии. Чёрные точки на морде — это мухи.

Потомок Петра I, его внук Пётр III в своём имении Ораниенбаум в подражание западной аристократии организовал зверинец, где содержались европейские благородные олени и лани, вывезенные из Голштинии (территория нынешней Германии). В зверинце олени выполняли роль объекта охоты и трофея. В дальнейшем, когда дворец сменил владельцев, новые хозяева, не питавшие страсти к охоте, поголовье оленей сократили.

Звонил туда спрашивал. Оказалось, что сначала ввезли несколько маралов и ланей, жили они просто в парке, но так как ими не умели управлять, олени стали выедать кустарник, плюс побоялись, что во время гона олени могут стать опасными. Теперь оленей перевели в зверинец при музее.

В 1898 году в Россию ввозят оленей из Германии в усадьбу князей Ольденбургских (Воронежская область). Ввозили в парк подражая европейкой аристократии. Олени были и объектом охоты и просто статусным животным. Не знаю какое количество ввезли, но к 1917 году поголовье подошло к 100-200 голов. Сразу же после трагических событий Гражданской войны там осталось меньше 50 голов из которых было 3 самца.

Имение знамо дело национализировали и Советская власть объявила оленей национальным состоянием. Поголовье постепенно увеличивалось пока в 1941 году не грянула вторая трагедия — Великая Отечественная война. Вольеры, естественно разрушили, поголовье выпустили на волю, большую часть перестреляли. На данный момент олени содержатся в Воронежском заказнике. На данный момент оно считается исконно русским, и многие активисты считают сохранение чистоты этого генома основной идеей российского оленеводства.

Вот именно эти активисты и являются противниками олених ферм. По их мнению нельзя ввозить импортных фермерских оленей, а всеми силами стараться увеличить поголовье этих диких и ни в коем случае не менять его «чистую» генетику. В, который ввёз английских оленей в 2014 был вообще объявлен чуть ли не врагом страны. А вдруг ваши английские олени вырвутся на свободу и покроют местную фауну? Тогда ведь произойдёт ужасное.

![]()

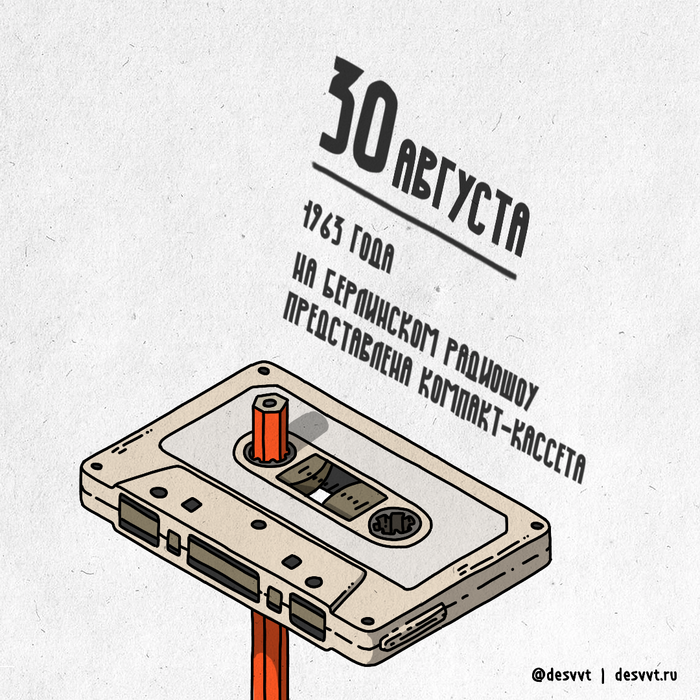

(271/366) День рождения аудиокассеты

Моё отвязное детство началось с, врученного мне, очешуительного карманного кассетного плеера Шарп с реверсом (это когда кассету не надо переворачивать, поэтому я карандашом кассеты мотал только у друзей, во время перезаписи). Я помню обижался на родителей, ведь «подарок» на ДР был куплен на выигрыш моего билета в русском лото. Тогда я считал это несправедливым, а сейчас благодарен, жили мы небогато а плеер был реально круче чем у всех моих друзей. В нагрузку к плееру мне были вручены кассеты Машины времени, Чижа и Браво с Сюткиным. Потом я уже сам обзавелся перезаписаны и у друзей Нау, ДДТ, Арией и полным собранием Машины и Чижа. Потом в мою жизнь пришли Queen, Animals, Pink Floyd и Led Zeppelin. Потом дурь начала бить ключём и я пришел на альтернативу. Последней купленной кассетой был альбом Limp Bizkit. Сразу после этого в моей жизни наступила эра компакт-дисков.

![]()

«Деревня Набу 1973г.»

![]()

Уроки борьбы с коррупцией от Петра I

1721 год 16 марта. На эшафот поднимается потомок легендарного князя Рюрика, бывший губернатор Сибири, один из знатнейших людей империи — Матвей Гагарин. Как вчерашний друг самого Петра оказался в таком ужасном положении?

Для начала разберёмся с его биографией. Кратко.

Здесь все очень и очень круто — он единственный сын князя Алексея Матвеевича Гагарина и баронессы Анны Петровны Шафировой + будучи внуком двух сподвижников Петра I унаследовал большое состояние. (4392 души мужского пола) Дальше все по стандартной схеме — в 1742 году поступает на военную службу а через пять лет женится на Анне Васильевне Салтыковой, которая кстати довольно эпатажная мадам.

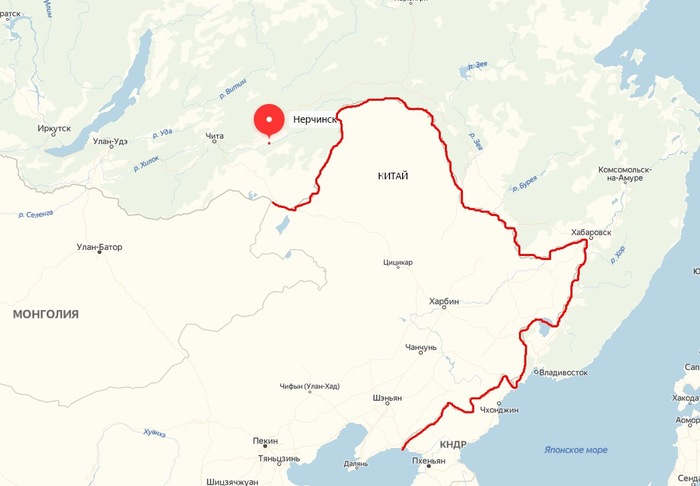

Отслужив и откутив в Семеновском полку, Матвей Гагарин был назначен воеводой в Нерчинске (Забайкальский край).

(Нерчинск на современной карте России)

Будучи воеводой, он нелегально торговал с Китаем, не уплачивая пошлин, однако тогда это дело сошло ему с рук, и он был отправлен на строительство шлюзов. Матвей Петрович руководил строительством с 1701 до 1707 года. Царь одобрил работу и назначил Гагарина (1706) «начальным человеком» Сибирского приказа. После Гагарин был комендантом Москвы и в общем-то все было более чем хорошо, никаких недовольств во стороны государя не было.

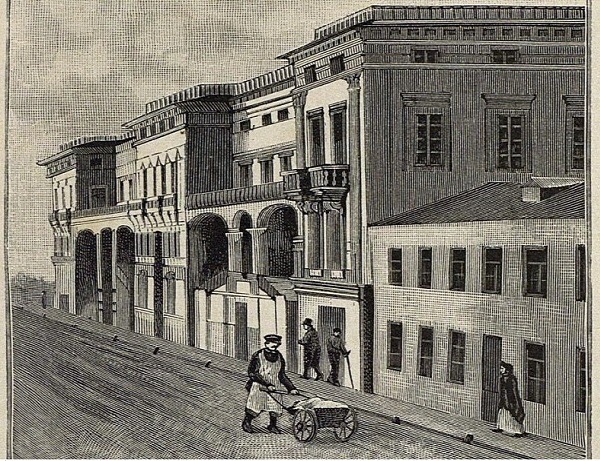

Кстати, на Тверской в свое время стоял 4-х этажный дом Гагарина, сделанный в венецианском стиле итальянским архитектором. Там же проживал первый японец в России — Дэмбей. Увы, от прекрасного фасада не осталось былого величия, его переделали, верхние два этажа были снесены.

В 1711 году Гагарин выезжает в Сибирь в качестве губернатора. При нем возрастают налоги, исправно набираются рекруты, налаживаются дип. отношения с Востоком. Казалось бы, живи, действуй, развивай империю, что еще нужно? Однако, осознавая свою мощь и связи, Матвей Петрович не может уйти от соблазна. Он допускает к торговле с Китаем только своих друзей и родственников, вместе с которыми естественно получает огромные богатства. Ничего не напоминает?)) В 1714 году окружающих это изрядно подбешивает, и они пишут жалобу императору. Тот просит Матвея вывести всех знакомых из Сибири + отправляет проверку в Сибирь. Однако протекция Екатерины, которой Гагарин высылает разные подарки, спасает дело и проверка говорит, что все идеально и здорово, да, есть недоимки, ну бывает,что такого. Часть из них губернатор возвращает (около 215 тысяч), еще 300 остается за ним.

За этим всем следует неудачная экспедиция за золотом, его в итоге не нашли, а члены экспедиции умерли от голода, а некоторые попали в плен 🙁 Из хорошего — спроектировал канал между Тоболом и Иртышем в 1716 году.

Тем временем Петр 1 отправляет еще одну проверку во главе с Лихаревым. Тот узнает, что Гагарин занижал реальные доходы губернии, брал взятки, более того задерживал дипломатическую почту в Китай, то бишь он совершал не только экономические, но и политические преступления. Матвея Петровича берут под караул, он тщетно пытается найти заступничество у своих друзей, однако пользы это не приносят, они же его и осуждают на смертную казнь.

Однако император не торопится вешать Гагарина, учитывая его былые заслуги и дружбу, он готов простить и отпустить губернатора. Но несчастный князь, против которого говорили показания его собственного сына и который выдержал уже несколько пыток кнутом, ни в чём не сознавшись, поставил себе за честь явиться на виселицу с гордым и нетрепетным челом.

Приговор выносят и 16 марта 1721 года Гагарин был вздёрнут на виселицу перед окнами Юстиц — коллегии в присутствии царя, знатных вельмож и всех своих родственников. По завершении казни Пётр заставил всех, в том числе и родственников казнённого, посетить государев, поминальный обед. Только Пётр мог отмечать поминки по государственному преступнику, а затем приказать, чтобы вельможный труп провисел на площади более семи месяцев — в назидание всем российским лихоимцам и казнокрадам. Только по истечении этого срока в фамильной усыпальнице Гагариных тело Матвея Петровича было предано земле.

Вот так, несмотря на все влияние и власть, на эшафоте оказался далеко не последний государственный деятель российской империи — Гагарин Матвей.

![]()

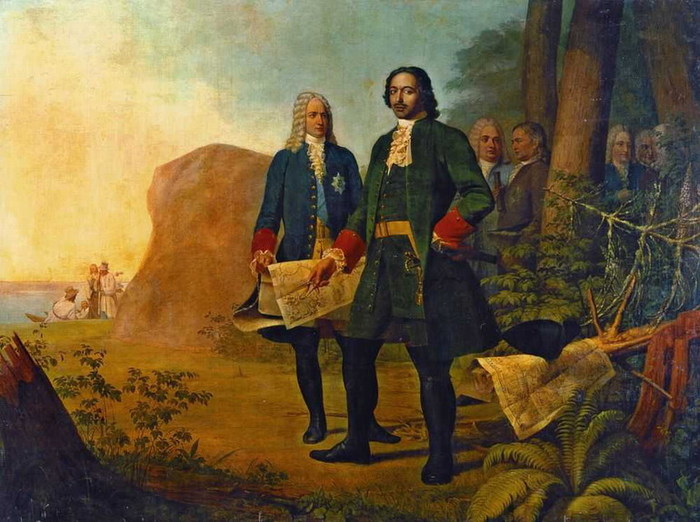

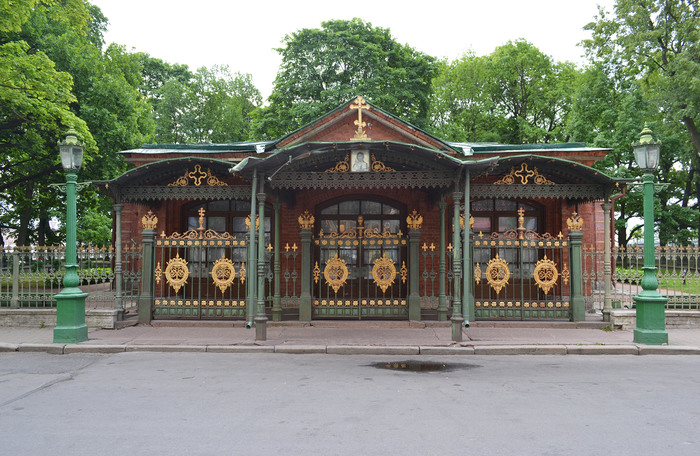

Город-остров, город мечта: первые проекты Санкт-Петербурга

Триста с лишним лет назад Петр I основал на Неве город, который после надолго стал столицей Российской империи. Это общеизвестный факт. В справочниках так и пишут: «16 мая (по старому стилю) 1703 года на острове Заячий Пётр Великий основал город Санкт-Петербург в честь Святого Петра». Но при этом иногда забывают, что Петр задумывал и основывал один город, а в итоге вырос совсем другой. С городами так часто случается. И превращаются первоначальные замыслы в несбывшиеся проекты, но они все равно интересные. Мне, по крайней мере, для жителей Петербурга текст ниже, возможно, станет повторением общеизвестных фактов.

Для Петра вообще характерно было, что многие его масштабные проекты начинались как-то несерьезно или авантюрно. Откуда берет начало его курс на «окно в Европу»? Из посиделок в Немецкой слободе и несколько эпатажного по форме (если оценивать по канонам дипломатии того времени) Великого посольства 1697-1698 годов. А основой регулярной армии нового типа стали «потешные полки».

Не очень продуманным выглядело и ввязаться в Северную войну с Швецией, которая в то время была самой сильной державой на Балтике. И первые битвы, принесшие России болезненные поражения, это, казалось бы, подтверждали. Это потом были Полтавская битва, Гренгамское сражение и много других славных побед русской армии (той самой, что выросла из «потешных полков»). А поначалу вступление в Северный союз против Швеции выглядело внешнеполитической авантюрой.

Не меньшей авантюрой могла показаться и история с основанием Санкт-Петербурга. Петр I, задумав кардинально перестроить свою державу, быстро пришел к мысли, что его Империи нужна новая столица. Во-первых, он не любил Москву и у него были на то основания (его там в детстве не раз пытались убить или лишить короны). А во-вторых, перестроить столь большой город на европейский манер было очень сложно и очень дорого. Проще было построить заново.

Но Петр I закладывает новый город, в котором он видит свою будущую столицу даже не вблизи границы, а вообще на шведской территории. На территории враждебного государства. Шел третий год войны с Швецией, наша армия только-только одержала первую существенную победу (взятие Нотебурга в 1702 году). И еще неизвестно было, как пойдут дела дальше. Ну то есть, нам-то известно: Швеция признала территорию, на которой стоит Санкт-Петербург российской только по условиям Ништадтского мирного договора в 1721 году. Но Петр I этого знать не мог.

А еще он не мог знать, какой на самом деле станет его новая столица уже к концу этого столетия. Потому что известные нам градостроительные планы Петра рисуют несколько другую картину. Первый российский император был авантюристом, но не дураком, и понимал уязвимость города перед вражеским нападением. В 1788 году, объявив войну России, шведский король Густав III обещал высадить десант на Дворцовой набережной. И поскольку наши войска были в это время в Северном Причерноморье, Екатерина II была вынуждена ставить под ружье кого только можно, включая простых горожан. Я не беру более поздние примеры специально, потому что блокаду Ленинграда во времена Петра, конечно, никто предугадать не мог. А нападение шведов – вполне.

Петр, повторю, все это понимал. И потому планировал строить город не на берегах Невы, а на ее островах. Вода и флот должны были стать его главной защитой. Но, как говорится, «гладко было на бумаге…»

Первоначально строительство Санкт-Петербурга началось на острове, который тогда назывался Койвусаари.

Здесь появились первые улицы, древнейшая из них Большая Дворянская, ныне Куйбышева, был построен первый дом губернатора Меншикова, здание Канцелярии, Магистрат, Троицкий собор. Позже эту часть Петербурга так и называли: сначала городовая сторона, позже Петроградская. Руководил работами первый главный архитектор Петербурга Доменико Трезини. Хотя главным архитектором правильнее назвать было самого Петра: он делал наброски, по которым создавались масштабные чертежи, рисовал архитектурные отделочные детали. Об этом есть много свидетельств, правда, в них не сказано, помогало ли это Трезини и строителям или наоборот. Все-таки царь не имел архитектурного образования и это неизбежно проявлялось в его распоряжениях, планах и чертежах.

Сам Петр был восхищен строящимся поселком (городом его назвать еще нельзя), называл в письмах «парадиз», «эдем» и т.п. Но очень быстро в дело вмешалась суровая реальность: первые жители Петербурга – его строители и защитники — старались селиться не на острове, а на берегу Невы, возле построенных в 1705 году Адмиралтейства и верфи. Там выросли Адмиралтейская и Ямская слободы, которые совсем не напоминали европейские кварталы, а были похожи на слободы старых русских городов. Что и не удивительно, люди обустраивали свое поселение так, как привыкли.

Но Петру был нужен совсем иной город, похожий на Амстердам, а не Москву. И он поступает в своем стиле, начинает с «чистого листа». В 1710 году рождается проект строительства столицы на соседнем невском острове – Котлин. Тем более, этот остров был расположен ближе к морю, которое царь любил всей душой.

Новый проект был составлен очень «по-амстердамски»: остров делили на равные участки шестьдесят каналов, перпендикулярно которым через весь Котлин проходил Главный канал. Набережные одновременно становились улицами, на которых планировались дома, в центрах кварталов – небольшие площади с церквями… Всего было запланировано более 7000 домовладений, которые предполагалось заселить богатыми горожанами. В 1712 году был издан указ о принудительном заселении острова дворянами, состоятельными купцами и ремесленниками. А год спустя для реализации плана в Россию был приглашен известный архитектор Андреас Шлютер, руководивший Берлинской академией художеств. Есть версия, кстати, что это он спроектировал знаменитую Янтарную комнату.

Правда, к тому времени, как мне кажется, Петр понял, что строить столицу так далеко от основных укреплений на Неве даже для него перебор. Уже в указе 1712 года говорилось, что, хоть строительство домов и продолжается, заселять их будут после окончания войны. А война все не заканчивалась. И начиная с 1714 года финансирование «котлинского проекта» заметно уменьшается. Да и Шлютер больше занят работой с Летним дворцом. Совсем стройку не забросили (отступать Петр не любил), но стало понятно, что и этому острову не быть «сердцем» новой столицы. Но Котлин все равно сыграет важную роль в истории Петербурга – ведь здесь расположены крепости Кронштадт (заложена в 1723 году) и Кроншлот (основанная Трезини еще до появления «котлинского проекта»).

А Петр разрабатывал новый план строительства растущего на глазах Санкт-Петербурга. Теперь уже на Васильевском острове. В 1715 году он лично внимательно обследовал территорию острова, провел первоначальные замеры. Вот как описал происходящее ганноверский представитель при русском дворе Фридрих Христиан Вебер: «Петр решил, что здесь должен быть регулярный город Петербург, застроенный в строгом порядке. Для этого он повелел сделать различные чертежи (проекты) нового города, считаясь с местностью острова, пока один из них, соответствующий его замыслу, ему не понравится. Новый город будут строить по этому чертежу. На нем обозначены как улицы и каналы, так и места застройки домов. В 1716 году их разметили кольями, и был издан указ, чтобы немедленно начать по чертежу строить дома и в них поселяться».

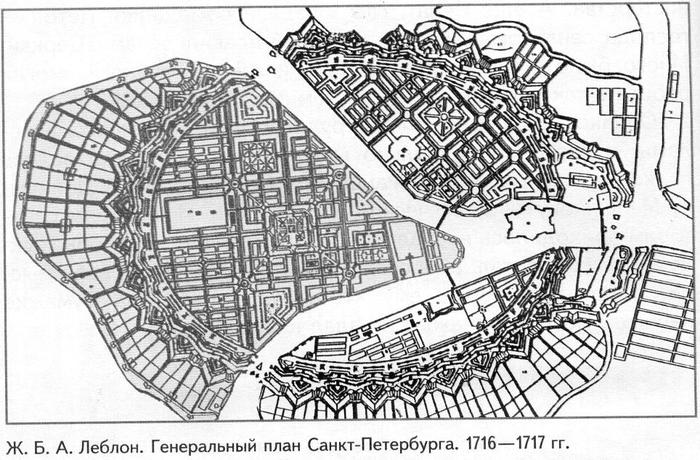

Для нового проекта было решено привлечь нового архитектора, и царь сделал это лично. Весной 1717 года он приехал в Версаль, там же лично познакомился с архитектором Жаном-Батистом Леблоном, которого знал, как автора трактата «Теория садового искусства». Француз пришелся по душе и Петр предложил ему щедрое жалование, звание «генерал-архитектора» и пост главного архитектора Санкт-Петербурга.

В том же году Леблон представил свой генеральный план новой столицы России. Так же, как и в замыслах Петра Великого, он был продумана в деталях с точки зрения устройства жизни города и его социальной стратиграфии. Как и хотел царь – политический и торговый центр города был на Васильевском острове. Архитектор вписал его территорию в геометрически правильную фигуру эллипса, что вполне соответствовало градостроительным традициям итальянских и французских теоретиков архитектуры. Но на практике в таком масштабе и одновременно в «чистом виде» эти принципы еще никто не рисковал воплотить.

Внутри крепостных стен Леблон предусмотрел каналы-линии, площади, парки, дворцы царя и вельмож, правительственные здания, биржи, рынки и проч.

Каналы Петру понравились, эллипс – нет, потому что для выполнения этого плана пришлось бы сносить многие уже построенные сооружения. План был существенно отредактирован. Когда начались подготовительные работы, с каналами тоже вышло не все гладко: их строительству активно противился Меншиков и, в итоге, убедил царя отказаться от них.

А затем, в 1719 году Леблон умирает. По версии петербургского историка Евгения Анисимова, тут тоже не обошлось без интриг Меншикова: «Меншиков, завидовавший таланту Леблона, как-то раз оболгал его перед царем — сказал, что генерал-архитектор якобы приказал вырубить с таким трудом взращенные Петром в Петергофе деревья. Разъяренный царь, вспыльчивый и крутой, внезапно приехал в Петергоф, жестоко оскорбил Леблона и даже ударил его палкой. Леблон был так потрясен происшедшим, что в горячке слег. Спустя некоторое время Петр разобрался, в чём дело, и страшно избил Меншикова за ложный донос на француза. К Леблону же царь послал человека с извинениями и уверениями в своей неизменной к нему милости. Но, потрясенный этими невиданными для свободного человека оскорблениями, Леблон уже не поднялся с постели — он умер от унижения и позора. То ли дело Меншиков — вытер кровь и сопли кружевным брюссельским галстуком, почесал бока, да и пошел по делам — эка невидаль, барин холопа побил, ведь не убил же!» Так это было или нет, мы не знаем, но факт остается фактом – Леблон умер и реализацией его проекта занялись совсем другие люди.

Работы на Васильевском острове все равно продолжались. Но из-за грандиозности масштаба Петр I тоже не застал их окончания. Его детище – Петербург приобрел свой окончательный облик новой столицы уже после его смерти. И он (облик) заметно отличался от первоначальных «островных» проектов царя. Но, думается, оно и к лучшему.

Полиция — «душа гражданства и всех добрых порядков»

301 год назад указом Петра I в Петербурге была учреждена должность генерал-полицмейстера и сформулирована программа деятельности нового органаСовременная российская полиция считает дату 5 июня 1718 года днём своего рождения.

В Русском государстве функцию по охране порядка исполняли наместники, затем воеводы, в XVI-XVII веках за правопорядком наблюдали чиновники Разбойного приказа, который в разное время имел различные названия.

При великом реформаторе Петре I органы правопорядка получили новое, заимствованное в Западной Европе название — «полиция». Структура этого органа была также учреждена «по образцу полиции немецких городов». Историк Иван Высоцкий считает, что санкт-петербургская полиция «получила своё начало одновременно с основанием столицы». Первоначально была создана полицмейстерская канцелярия, а царским указом от 25 мая (5 июня) 1718 года учреждена должность генерал-полицмейстера. Этот указ определял функциональные обязанности генерал-полицмейстера и сотрудников нового ведомства.

Примечательно, что первая часть регулирующих пунктов указа затрагивала вопросы правильности застройки города, исправности дренажной системы, чистоты улиц и переулков, надёжности печей и труб. Т.е. часть функций полиции на заре её существования заключалась в регулировке вопросов, которыми сегодня занимаются различные муниципальные ведомства: архитектурный отдел, департамент жилищно-коммунального хозяйства, пожарная служба и т.д.

Из собственно правоохранительных вопросов на полиции лежала обязанность по розыску участников уличных драк, на Руси драться любили не только на Масленицу; брать на заметку подозрительные дома и пресекать незаконную виноторговлю, «картёжную игру и другие похабства». Указ устанавливал структуру полицейской службы: генерал-полицмейстеру подчинялись канцелярия и полицмейстеры, а низший полицейский персонал, десятские и караульщики, избирались жителями слободы или улицы. Устав рекомендовал низший полицейский персонал оснащать ружьями, а для скорейшего тушения пожаров организовывать на местах точки с противопожарным оборудованием: вёдрами и водоливными трубами, топорами и лестницами, крюками и войлочными щитами.В подчинении у первого генерал-полицмейстера Антона Девиера находился его заместитель, 5 офицеров, 36 нижних чинов, дьяк, ведущий делопроизводство и 10 подьячих. Генерал-полицмейстер подчинялся Сенату. Самым громким делом, в котором принимал участие Девиер, стало дело царевича Алексея, обвинявшегося в государственной измене.

Среди рутинных дел петербургской полиции — поддержание порядка в 35 тысячном городе. Население столицы было довольно разнообразным: сюда приезжали трудовые мигранты со всех концов страны, мелкие торговцы, иностранные матросы и криминальный контингент. По словам Высоцкого, грабежи, воровство, пьянство, разврат и насилие всякого рода в новой столице были обычным явлением. Ещё более страшную картину рисует историк Николай Костомаров — он пишет, что в 1722 году въезды в город были оккупированы разбойничьими шайками, а одна из них, численностью 9 000 человек, планировала сжечь военные склады и Адмиралтейство, перебить всех иностранцев. Т.е. бандитским Петербург был с самого начала и полицейским работы хватало.

В последующие годы участие полиции в жизни общества возрастает, регламент Главного магистрата 1724 года заявляет, что полиция не просто «споспешествует в правах и в правосудии», но и «рождает добрые порядки и нравоучении… непорядочное и непотребное житие отгоняет и принуждает каждого к трудам и к честному промыслу». Регламент, называющий полицию «душой гражданства и всех добрых порядков», наделял её теми функциями, которые в принципе принадлежат другим общественным институтам, в частности Православной Церкви.

Полиция Российской империи имеет богатую историю, но после октябрьской революции 1917 года большевики организовали совершенно новую структуру правопорядка и законности – милицию. В настоящее время МВД России вполне обосновано считает, что дату праздника следует перенести с 10 ноября на 5 июня.